Vous estimez à 200 000 personnes le nombre de personnes vivant en France de l’économie des plateformes en 2020. La crise sanitaire a-t-elle encore amplifié ce chiffre ?

Gurvan Kristanadjaja. C’est certain. Le covid a renforcé l’activité de ces plateformes ; certaines ont vu leur activité quasiment doubler car elles étaient les seules à fournir des commerces de bouche, par exemple. La main d’œuvre ubérisée a augmenté, d’autant que l’ubérisation est arrivée par la crise de 2008. On est en train d’en vivre une seconde où ce modèle commence à s’étendre à d’autres secteurs, à commencer par les petits boulots : caissiers, vendeurs, artisans... Ils sont remplacés par des auto-entrepreneurs mis en lien par des plateformes comme StaffMe.

Pour vous, les plateformes dépossèdent du travail, avec une extension permanente à la sphère privée. Ce sont des métiers où, par définition, les cloisonnements n’existent plus ?

Oui. Une plateforme sert d’intermédiaire. Pour légitimer son activité, elle va chercher à rentabiliser mes compétences. C’est comme s’il n’y avait plus d’espace privé car tout peut être professionnalisé. Je peux être salarié et travailler le soir pour une plateforme qui me fait faire de la livraison, des travaux d’électricité ou le lavage du linge d’un voisin. Chaque service se monnaye. Le risque, c’est qu’à force de décloisonner et de précariser, un travailleur n’aura plus un seul métier mais quatre ou cinq casquettes différentes au travers des applis. Cela touche les plus précaires et, de plus en plus, la classe moyenne. C’est un modèle qu’on connaît bien aux États-Unis avec les side jobs.

Le recours aux sans-papiers est selon vous un système central dans l’économie de ces start-up, comme on l’a vu à Frichti, et pas du tout une dérive marginale. Est-ce fortuit ou est-ce que cela a été pensé comme tel, y compris les baisses de commissions ?

La baisse des rémunérations a provoqué une précarisation importante. On est passé d’une forme d’émancipation des conditions de travail à de la survie. Cela s’est fait sciemment du côté de ces entreprises qui ne sont pas rentables. Elles ont brûlé du cash, comme on dit, c’est-à-dire dépensé énormément pour que les rémunérations soient hautes et les prix bas afin d’attirer un maximum de personnes. Puis, au fur et à mesure, elles ont baissé leurs rémunérations. Mais ce modèle n’est pas durable alors qu’elles ne sont toujours pas rentables. Il n’y a sans doute pas eu une intention de recruter parmi les émigrés de première génération. Mais cela s’est fait petit à petit. Le statut d’auto-entrepreneur, qui évite aux plateformes tout lien de subordination, permet de sous-louer des comptes d’affiliation de manière illégale, et de percevoir des commissions auprès de gens qui roulent pour vous en Vélib. L’activité explose. Plus de la moitié des livreurs sont des travailleurs sans papiers. Les entreprises savent que ça leur fait une mauvaise publicité, mais elles ne peuvent bannir tous les comptes car elles se retrouveraient en déficit de main d’œuvre.

Les clients sont de plus en plus statiques et les travailleurs de ces start-up de plus en plus mobiles, certains venant même de lointaine banlieue. Or l’économie du partage s’est vendue sur l’idée que les rôles étaient presque interchangeables. C’est donc faux…?

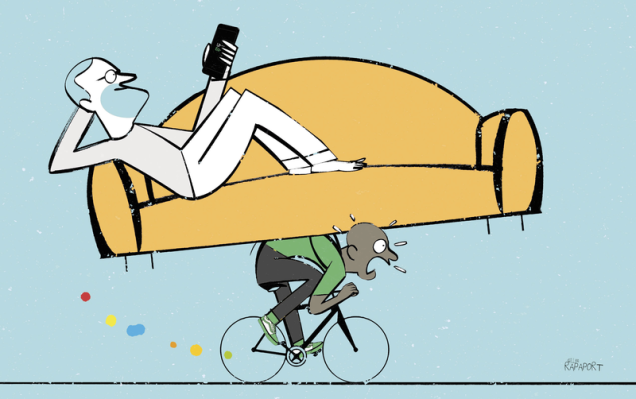

Sur Uber, l’application du chauffeur est la même que celle du client. L’idée était en effet de dire au départ que les places étaient interchangeables. On constate que c’est faux. On le voit avec les trottinettes : les classes moyennes et supérieures ont besoin de ces services pour une mobilité courte et ce sont des précaires qui s’occupent de les recharger. C’est ce que j’appelle l’économie de la flemme : on vend à des clients des tas de services qui permettent de ne pas bouger de son canapé. Et pour les servir, ce sont des gens qui ont besoin d’argent pour survivre.

Cela heurte l’image d’une nouvelle économie à la cool qui se veut très loin de la vieille exploitation capitaliste…

Oui, c’est l’idée de la start-up nation prônée par Macron pendant la campagne de 2017. Ces entreprises dépensent énormément en communication et en marketing pour faire oublier l’idée qu’il y a derrière un système qui n’est pas forcément vertueux. Toute émission culinaire est précédée d’une pub pour Uber Eats ou Deliveroo, un match de Ligue 1 c’est Uber Eats. Tous les moments de plaisir doivent être associés à ces marques.

C’est aussi une économie du « nudge », dites-vous. Entre autoplay et gamification, tout est fait pour susciter l’addiction par l’algorithme..

Pour les chauffeurs et les livreurs, les plateformes appliquent en effet le principe du nudge, du coup de coude. Elles vont gamifier leurs services pour inciter à travailler plus. Quand une course est terminée, une autre s’affiche comme un contenu sur Spotify ou Netflix. Cela favorise le « binge driving ». Cela crée aussi un comportement dit du « banquier » : les travailleurs regardent toujours plus le gain potentiel plutôt que les conditions de travail ou leur vie de famille.

La société a-t-elle conscience des dérives sociales des plateformes ?

Je m’étonne toujours de voir que la prise de conscience écologique a eu lieu mais qu’il n’en va pas de même pour le coût social. Dans certaines entreprises, les conditions sont très mauvaise. On ne peut pas appeler au boycott, en disant que tout est mauvais car cela nous rend des services, mais il faut se poser la question du progrès qu’on souhaite. C’est pourquoi il faut un cadre. On voit des plateformes qui prennent des commissions énormes, imposent un statut d’autoentrepreneur et dictent leurs prix alors qu’elles nouent des liens avec des restaurants et s’inscrivent dans un territoire. Est-ce cela le progrès ? On peut renverser les choses et les faire autrement. Pour l’instant, on n’a pas de solution. La coopérative entre le travailleur et la plateforme est une des réponses mais elle va afficher des tarifs plus élevés.

De quoi l’ubérisation est-elle le nom ? Annonce-t-elle un changement de paradigme avec l’idée d’avoir des prestataires de services plus que des salariés ?

Cela remplace les petits boulots puis les agences d’intérim. La troisième étape sera de toucher un public plus large. Effectivement, on est peut-être à l’aube d’une transformation radicale du travail si un cadre n’est pas posé. Uber est passée de 1 à 70 pays. Plusieurs dizaines de start-up l’ont imitée. Ce sont des modèles qui se dupliquent extrêmement vite. On peut penser que ces plateformes vont explorer tous les autres marchés : le graphisme, le journalisme... On deviendrait alors des prestataires de services aux ordres d’un algorithme qui nous piloterait comme des robots.

Lire aussi : Dark kitchen : la recette gagnante

L'auteur

Journaliste depuis 2015 au service « société » de Libération, Gurvan Kristanadjaja a été auparavant journaliste à Rue 89 (2013-2015). Diplômé d'une licence de journalisme web de l'IUT de Lannion, il réalise depuis deux ans des reportages et des enquêtes sur les conditions de travail au sein des plateformes de la nouvelle économie. Ubérisation, piège à cons !, a été publié en avril 2021 chez Robert Laffont.