Comment est né Stratégies ?

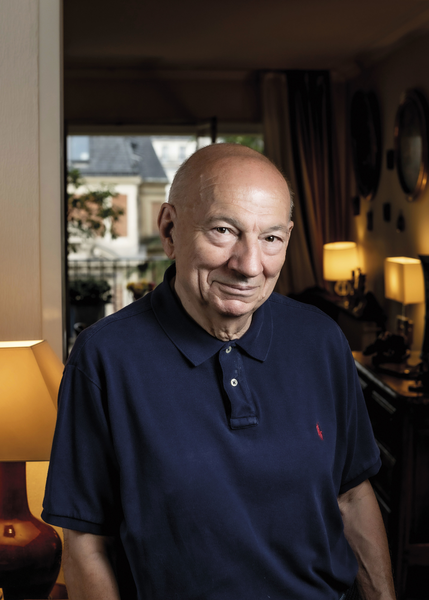

Patrick Bartement. Je pourrai presque dire que le « vrai papa » de Stratégies s’appelle Elvis Presley. Je m’explique : à la fin de l’année 1970, deux jeunes gens « brillants », qui ne se connaissaient pas, ont pris le même avion pour Londres, et étaient assis côte à côte. Le premier, c’était Christian Blachas, le second moi-même. J’avais 26 ans, j’étais arrivé six mois plus tôt comme journaliste à la Correspondance de la publicité et de la presse. Christian Blachas, qui venait de rentrer à L’Écho de la presse et de la pub, avait AdWeek à la main, moi Campaign, et on a sorti en même temps un numéro de Rock & Roll Magazine qui faisait sa une sur Elvis Presley à l’occasion de la sortie de son album Elvis Country. C’est comme cela que nous avons commencé à discuter.

On avait le même parcours sans le savoir et la même réflexion. À la Société générale de presse qui m’employait, j’ai découvert, à côté de la presse, un monde pétillant, incroyable, celui de la pub. J'ai rencontré à ce moment-là un jeune publicitaire, parfait représentant de cette nouvelle génération qui bouleversait la publicité, Claude Bonnange. Il projetait de créer son agence avec des amis - ce sera TBWA. Il m'a dit que la presse professionnelle était datée et ne correspondait pas aux attentes d'une nouvelle profession, qu’il fallait une nouvelle presse. Selon lui, il fallait lancer Campaign en France.

À Londres, j’allais donc voir Campaign pour savoir s’ils étaient intéressés pour se lancer en France. J’ai été reçu par un certain Maurice Saatchi, l’un des fondateurs de Campaign. Il s’est dit peu intéressé par le marché français parce que celui-ci était, m’a-t-il dit, « très en retard sur le marché anglais ». Christian Blachas, lui, allait voir AdWeek pour la même raison. De retour de Londres, nous avons décidé de faire un magazine ensemble. Cette rencontre a marqué ma vie jusqu’à la mort de Christian [début 2012].

Comment c’était, les débuts de Stratégies ?

Au départ, on devait s’appeler Concept, mais on a dû changer le nom un mois avant le lancement car une agence s’appelait déjà Concept et ne voulait pas qu’on s’appelle comme eux. Peu avant le lancement, on a aussi appris que quelqu’un travaillait sur un journal qui devait s’appeler Le Monde de la publicité, mais le projet n’a pas vu le jour car Hubert Beuve-Méry, le patron du Monde, n’avait pas donné son accord.

Avec nous, il y avait aussi Alain Lefebvre, qui était un ami d’enfance de Christian Blachas. Les premiers locaux de Stratégies étaient rue Saint-Honoré et on était édité par les Publications professionnelles françaises, dont le directeur général, Robert Maze-Sencier, nous a beaucoup aidés. On a commencé à recruter, on n’avait pas d’argent, mais c’était un bonheur de traiter de la matière première qu’on aimait, à savoir la publicité. Très vite, nous avons été rejoints par une jeune femme formidable, qui allait être le quatrième pilier de Stratégies : Maricha Wostrikoff. Elle avait la redoutable tâche d'aller chercher les premières pages de publicité et les premiers abonnements. C’était un peu le porte-parole de notre magazine partout où elle allait. Tous les soirs, elle revenait avec un grand sac contenant les chèques des abonnements.

Les pages de pub étaient beaucoup plus dures à avoir car l’establishment des agences ne croyait pas dans notre projet. On a eu un rendez-vous avec Marcel Bleustein-Blanchet chez Publicis – c’était Dieu – et avec Jacques Douce chez Havas. Ils nous ont dit tous les deux qu’on n’avait aucune chance que ça marche. Les articles n’étaient pas signés parce qu’on voulait être jugé sur le contenu. C’était une idée de Christian Blachas. On ne donnait pas non plus à relire les papiers, ce qui était une révolution. Ça nous a donné une liberté de ton.

Le marché publicitaire français était lui-même complètement en train de se recomposer.

Oui, après mai 68, ça a été un feu d’artifice. C’était les Glorieuses, il y avait un besoin de communication publicitaire énorme. On a été porté par la vague de créations d’agences. Entre 1969 et le premier choc qu’a connu le monde de la publicité avec la loi Sapin en 1993, autour de 1 700 agences de publicité se sont créées, dont la moitié avait disparu cinq ans après. C’était une période de liberté de création énorme, avec des films d’une grande qualité, comme « Les Chevrons sauvages » pour Citroën ou le lancement de la R5 (« Elle a tout d’une grande »). À Stratégies, on était les premiers à aller voir les annonceurs pour savoir pourquoi ils faisaient telle campagne. Pour des raisons de secret industriel, ils ne prenaient pas la parole jusque-là, ils étaient les grands silencieux de ce métier.

Vous avez ensuite quitté Stratégies pour rejoindre une agence de pub ?

Oui. Dix-huit mois après le lancement, je suis parti chez Havas-Conseil et sa filiale Publi-service, l’agence créée par Georges Petit, pape de la publicité des années 40. Mais publicitaire, c’est un métier. Je me suis vite aperçu que j’avais fait le mauvais choix et je suis revenu à la Société générale de presse, où Georges Bérard-Quélin m’a chargé de lancer un concurrent à Stratégies. Ça ne me plaisait pas beaucoup, je lui disais qu’il n’y avait pas de place pour deux hebdomadaires sur ce marché. Le projet a finalement été abandonné. Par la suite, Christian Blachas et Alain Lefebvre ont lancé Le Journal de la presse, conçu sur le même modèle que Stratégies mais sur la presse cette fois. C’était une très bonne idée mais ça n’a pas marché car la presse n’est pas un monde ouvert et les patrons de presse ne sont pas aussi faciles à faire parler que les patrons de pub.

Ensuite, vous avez pris la direction générale de l’AACC puis de l’OJD. Quel regard portez-vous sur l’évolution de la publicité ?

J'ai eu la chance de connaître et d'aimer, en plein cœur des « Quarante Glorieuses », deux professions d'une qualité prodigieuse, la presse et la publicité. Il y avait toute une génération de publicitaires qui écrivaient des livres, qui avaient des moyens. La pub reposait sur le choix qualitatif, le choix du média était fondamental. D’ailleurs, les média planners étaient des stars. La loi Sapin a tout changé, ça a jeté le doute sur ce métier. À partir de là, les moyens n’ont plus été les mêmes, la mode a changé, la pub s’est totalement banalisée. Aujourd’hui, tout le monde fait de la publicité.